今回は「大阪の初乗りは1.3km600円が基本から1.0km500円へ?タクシーが値下げした本当の理由」を書こうと思います。

とりま、大阪府域のタクシー料金は2023年5月31日に改訂され初乗り料が金普通車1,040mで600円、加算料金は260mで100円になり、ここ改正に伴い2023年5月31日をもって大阪名物の5・5割が事実上廃止されました。

大阪のタクシーと普通車の「初乗り600円」が上記した様に法定運賃の上限額です。

しかし、どの位のタクシー会社が採用しているのは分かりませんが「初乗り500円」の車両も街中で見かけるようになったそうです。

これを見て、「あれ?値下げしたの?」と思う方もいるかもしれません。

実はこれ、単なる値下げではなく、以前書いた事が有る「初乗り短縮運賃」という制度の採用によるものです。

ではなぜ、わざわざ「短縮」してまで500円にしたのでしょうか?

【従来は1.3kmまで600円が基本】

まず、現在の大阪の一般的な初乗り運賃は前記した様に1.3kmまで600円です。この料金設定は、短距離・中距離・長距離のすべてにおいてバランスを取った、いわば「標準運賃」として国(近畿運輸局)が認可しています。

一方で、2023年5月31日の改定から、この標準設定に加えて「初乗り1.040mまで500円」という短縮運賃制度が初めて大阪で導入されました。

これは、距離を短くして初乗り金額を下げる代わりに、(260mごとに100円)は初乗短縮でも普通のタクシーでも同じルールで計算されます。なので、初乗り短縮でも普通のタクシーでも加算料金は260mごとに100円は変わりません。初乗り短縮で普通のタクシ-の距離の1300m走ると丁度600円となるので・・・・・同額になります。

つまり、ちょっと乗る人にとっては安く、長く乗る人にはほぼ影響がない仕組みです。

【短縮導入の背景→短距離利用者の離れ】

国交省がこの制度を認めた背景には、

「短距離利用者が減っている」という深刻な現実があります。

駅から自宅までワンメーター程度の距離でも、「初乗り680円なら歩こうか?」と考える人が増えていたのです。

東京では2017年に「410円タクシー」が導入され、1km前後の利用が増えたことから、

大阪でも同様の需要喚起を狙って短縮運賃の導入が決まったそうです。

つまり、500円タクシーは「値下げ」ではなく、利用者にもう一度短距離タクシーの便利さを思い出してもらうための誘い水の様です。(苦笑)

【とはいえ、乗務員にとっては微妙な制度】

短距離利用が増えることは、利用者には朗報でも、乗務員にとっては必ずしも歓迎できる話ではありません。

1回あたりの売上が下がるため、回転率を上げなければ日収は落ちてしまうからです。

また、短縮運賃を採用するかどうかは会社の裁量に任されているため、同じ大阪でも「500円車」と「600円車」が混在しています。

現場では、客が500円のタクシーと600円のタクシーを選んで乗るのでしょうか?

【利用者と事業者、双方の思惑が交錯】

結局のところ、初乗り短縮は「客利便性」と「事業者の収益」の両立を狙った制度で、利用者は気軽に乗れる500円タクシーという恩恵を受ける一方で、事業者は短距離需要を取り戻したいという現実的な思惑が有る様です。

タクシー業界が人手不足や配車アプリとの競争にさらされる中、

「初乗り短縮500円」は、その生き残り戦略の一つでいわば都市型ワンコイン戦略といってもよいでしょうか。‥‥・知らんけど(笑)

【2025年11月5日からの運賃改定で下限500円に】

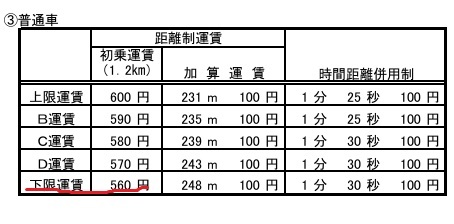

2025年11月5日から、大阪府のタクシー運賃が10.88%値上げされる一方で、初乗り距離は1.3kmから1.2kmに短縮されました。

これにより、新しい初乗り運賃は650円となりますが、同時に初乗り短縮の運賃の500円が下限運賃として正式に設定されました。

ポイントは、従来の初乗り短縮運賃1.040km500円は廃止され、500円は普通の料金体系に組み込まれたってことです。

つまり、短距離利用者は距離が伸びても料金が500円で止まる場合があり、実質的には短距離に限って値下げ感が出るということです。

これにより、長距離では値上げ、短距離では利用しやすさを確保という距離別の戦略が明確になった形です。

【纏め・・・500円タクシーは値下げではなく・・・戦略】

大阪の「初乗り500円」は、単なるサービス競争ではなく、短距離離れを防ぐための制度的テコ入れです。1.3km600円という基準を維持しつつ、「まず乗ってもらう」ことを優先した結果が初乗り短縮の様です。

つまり、500円タクシーとは、値下げというより「乗りやすさを演出した戦略運賃」なのです。