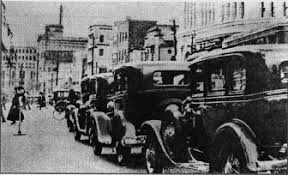

今回は「昭和の空気を今に伝える・・・・・タクシー退職金制度とA型賃金の衰退」を書こうと思います。

とりま、自分が今の会社に入ったころ、勤続30年の大先輩から、「昔はタクシーも良かったんだよ、自分の兄貴は同じ会社で勤務していて止める時に退職金が出たんだよ」と言った事を聞きました。

現代の退職金制度は、多くの企業で当たり前のように存在しています。しかし、その制度がいつから、どのような目的で始まったのかをご存じの方は意外と少ないのではないでしょうか?。実は、この制度のルーツは戦後の混乱が少し落ち着いた昭和30年代、つまり今から60年以上も前にさかのぼります。今回は、その背景や趣旨を紹介してみたいと思います。

【昭和期に広がった退職金制度とA型賃金】

昭和40年代から50年代にかけて、タクシー業界では「固定給+歩合給+退職金」を含む『A型賃金制度』が主流でした。この制度は、当時の日本社会に根付いていた終身雇用や年功序列を反映したもので、長く勤めたドライバーに退職金という形で将来の生活保障を提供していました。

退職金制度の法的な基盤となったのは、厚生労働省の前身である旧労働省が昭和32年に発行した「退職金制度の設計について(基準例)」で、また中小企業向けの共済制度としては昭和48年施行の「中小企業退職金共済法(中退共法)」がありました。

タクシー業界もこれらの制度を活用し、各都道府県のタクシー協会を通じて退職金共済制度を導入していました。

【昭和期に広がった退職金制度とA型賃金】

【資料で見るタクシー退職金の実態】

国土交通省が平成21年に発表した『タクシー事業における賃金システムに関する提言』(平成21年3月)には、A型賃金の定義として「一般産業と同様の賃金形態で、月例賃金に臨時給・退職金制度を併せ持つもの」と記載されています。

また、厚生労働省が昭和59年に実施した『旅客自動車運送事業労働実態調査(運転者実態調査)報告書』には、退職金制度の有無や支給水準の実態が詳細に記録されています。これらの資料は、かつて退職金制度がタクシー業界で広く使われていたことの信頼できる証拠です。

【資料で見るタクシー退職金の実態

退職金制度やA型賃金が廃れていった主な理由は、1970年代のオイルショック以降の経済環境の変化にあります。燃料費の高騰や経営コストの増大により、固定費である退職金積立が企業に重くのしかかりました。

加えて、離職率の高さも問題で、長期勤務による退職金支給が減ったことから、制度の実効性が下がりました。平成以降は成果主義や歩合給主体の賃金形態が広まり、退職金制度を含むA型賃金は次第に使われなくなったのです。

【現代の課題とこれからの方向性】

現在、多くのタクシー会社は退職金制度を廃止し、完全歩合制のB型賃金とB型賃金の一部をボーナスとして支給する、AB型賃金に移行しています。これにより、長期的な生活保障が薄れ、乗務員の将来不安が増大しています。

昭和期の退職金制度とA型賃金は、労働者の安心を支える重要な制度であったため、その精神を踏まえた上で、現代の経済環境や働き方に合った保障制度の検討が求められています。

【参考資料・・・・です。】

・旧労働省「退職金制度の設計について(基準例)」昭和32年

・中小企業退職金共済法(中退共法)昭和48年施行

・国土交通省『タクシー事業における賃金システムに関する提言』(平成21年3月)

・厚生労働省『旅客自動車運送事業労働実態調査(運転者実態調査)報告書』(昭和59年)